安藤 雅信(あんどう・まさのぶ)

(1980年度 武蔵野美術大学 造形学部 彫刻学科卒業)

陶作家、彫刻家、茶人であり、岐阜県多治見市で「ギャルリ百草」の廊主をつとめる。ギャルリ百草は「美と暮らし」をテーマに1998年、衣食住にまつわる提案を行う空間として妻・明子さん(衣服作家)と開廊した。

企画展のほかに、安藤夫妻の作品も並ぶ。また併設するカフェでは、展覧会にまつわる作家のうつわなどを使って食を楽しめる。

作家としては美術、現代アートを経て、現在は日常使いのうつわを主に制作。陶芸家とは少し違った趣旨で制作に取り組むスタンスを表現するため、肩書きをあえて“陶作家”とする。また、「暮らしの中の工芸」について考えていく活動「生活工芸プロジェクト」を、つくり手の中心人物の一人として提唱している。20代後半から茶道に親しみ、近年では中国茶の世界にも造詣が深い。

2018年には初めての著書『どっちつかずのものつくり』が河出書房新社より刊行された。

http://www.momogusa.jp/index.html

【スライド写真について】

1. 本人ポートレイト。

2. ギャルリ百草外観。数寄屋風の古民家を改装してつくられた。手前に見えるのはカフェ。

3. 安藤さんが手がけた中国茶器。

4. ギャルリ内 展覧会の様子。

“美と暮らし” と共に20年余。

自分の思いを信じてつくり続けていくこと。

−ムサビ在学中から現在に至るまで、様々な遍歴をお持ちですね

僕は一浪で彫刻学科に入学しました。ムサビに限ったことではないのですが、美術の教育現場では西洋アカデミズムをお手本にして、それを修得することの方が大事だった時代のように思います。自分にとって、または日本人にとっての「アートとは何か」という創造の根源を学ぶより、西洋の模倣が教育の中心で、そんな雰囲気に違和感を感じていて、在学中は制作よりも音楽に夢中になっていきましたね。

卒業後もジャズを極めたいと思って、練習したり勉強したり。でも日本人の自分がどれほど頑張っても、ジャズの本場に生まれ育った人には敵わないところがあることに気がつきました。生まれ持った血のようなものがあるんだなと。それなら日本人である自分にとって身体に染み付いている民族性とは何だろうと考え始め、“焼物” ではないかという予感を持ったんです。

安藤さんが手がけたうつわは2000種類近くにも及ぶ。

それで、焼物産地でもある地元の岐阜県多治見市に戻って、陶磁器の研究所に入学。研究所は1年ほどで辞めてしまいましたが、在学中の作品が日本陶芸展前衛部門に入選したのをきっかけに、現代美術の道を進みはじめます。ようやく“自分の中に思い描くアート”を焼物で表現できるようになった気がして、しばらく制作を続けることに。

しかし、当時の現代美術は今にも増してコンセプトありき。さらに毎回新しいテーマを考え続け、貸し画廊で展示をし、コンクールに出品するなどして登り詰めていくことに疑問を感じはじめていました。

そして、制作自体に行き詰まりを感じ、単身インドへ旅立ちます。

ところが、意気揚々と到着したものの赤痢を患い、療養地に選んだ北インドのダラムサラという町でチベット仏教に出合いました。

制作のコンセプトづくりに疲れ果てていた自分にとって、導かれるように現れたチベット仏教は救いのようでしたね。日本から辞書を送ってもらい、仏教書を和訳しながら勉強するほど、のめり込んでいきました。

インドでのさらなる収穫は、日本の民藝運動の考えにも触れたこと。偶然手にした鈴木大拙の本に、頭で考えるのではなく“ものづくりをすることで悟りが開ける”というようなことが書かれていて。その考えは自分にぴったりだと思いましたね。その気持ちを胸に、依頼してくださる仕事は全て引き受けようと決め、帰国しました。

中国茶室(非公開)には安藤さんが尊敬しているダライ・ラマ氏の写真も。

−帰国後の生活はどのように変わりましたか

帰国後は自分の窯を持ち、駐車場のポールからアート作品まで、とにかく依頼された仕事は何でも引き受ける毎日。そして、結婚して焼物の卸をしていた家業を継ぎ、仕事を終えてから夜は制作に励む日々が始まります。

元々、日本人である自分のルーツを身体に染み込ませたいという気持ちから、お花や空間のしつらいなど、日本の文化が集約している茶道の世界を体得したいと稽古をしていたので、うつわの存在は身近になりつつあって。

「ふだんづかいのうつわも欲しい」と思いはじめ、徐々にシフトしていきました。

現在、うつわと並行して手がけている立体作品。

−ふだんづかいのうつわが欲しいという感覚に気づくきっかけは

結婚して身の周りのものを揃えようとしたとき、白物家電から日用品に至るまで気に入ったものが見つからず、とりわけ日々の食事に使うものは、工業製品がほとんど。

1980年代は日本人の食生活も大きく変わり、世界中のいろんなものを食べられるようになった時代。スパゲッティをパスタと言い換えられ、生チーズやサラダが日常的に食卓に上がるようになった頃です。

そういった経験と時代の流れを受けて、和洋問わず、どんな料理も受け止めてくれる “手仕事の日常使いのうつわ” をつくってみようと思いました。

−シンプルがいいということですか

単に用途を限定した使い勝手の良さではなく、使い手が“使いこなすことによって広がりのあるうつわ”を目指して今があります。

うつわに限ったことではなく、使い手によって同じものが別のものに変化していくことに興味があるんですね。例えば、10年使った後に見せてもらうと、使う頻度や扱い方、ものに対する思いまでをも反映してそれぞれ別のうつわになっていることがあります。

そんな、つくり終わったときが完成ではなく“使い手の生活や身体性が反映される余地があるようなもの”をつくりたい。結果行き着いたのが、何でもない、できるだけ装飾を省いたものでした。使う過程で生まれる欠けや染みが、時間の経過とともに、ものの深みを増してくれるようなもの。

−ギャルリ百草を始めたきっかけは

作業場兼住まいを建てようとしていたところ、名古屋で取り壊される寸前の素晴らしい数寄屋風の古民家に出合いました。ホワイトキューブの建物より、古民家の方が現代美術など、様々な展示に合うのではないかと、現在の場所に移築しギャルリ百草をスタート。

40歳の頃です。だいぶ寄り道や遠回りをしたように思いますが、妻は『何ひとつ無駄なことはなかったじゃない』と言ってくれます。

家業を継いだからこそ制作の楽しさから離れられない自分に気がつきましたし、卸の仕事で全国のギャラリーを覗いた経験が、今の仕事に繋がっています。インドでの病気がチベット仏教や民藝の思想に出合わせてくれました。

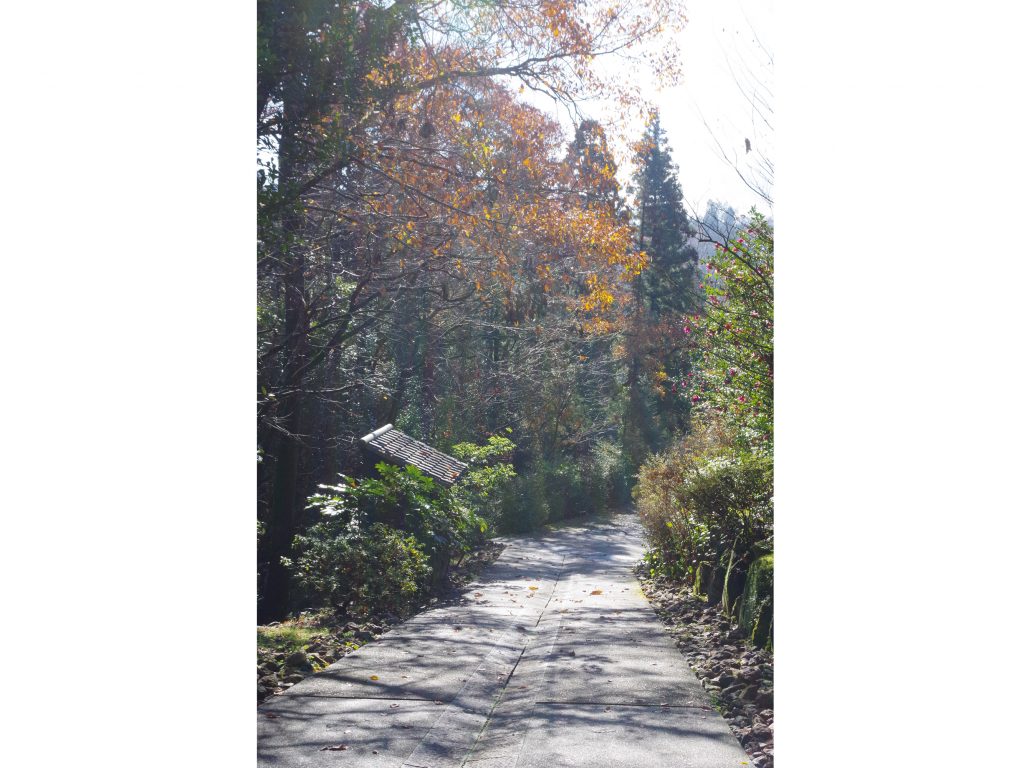

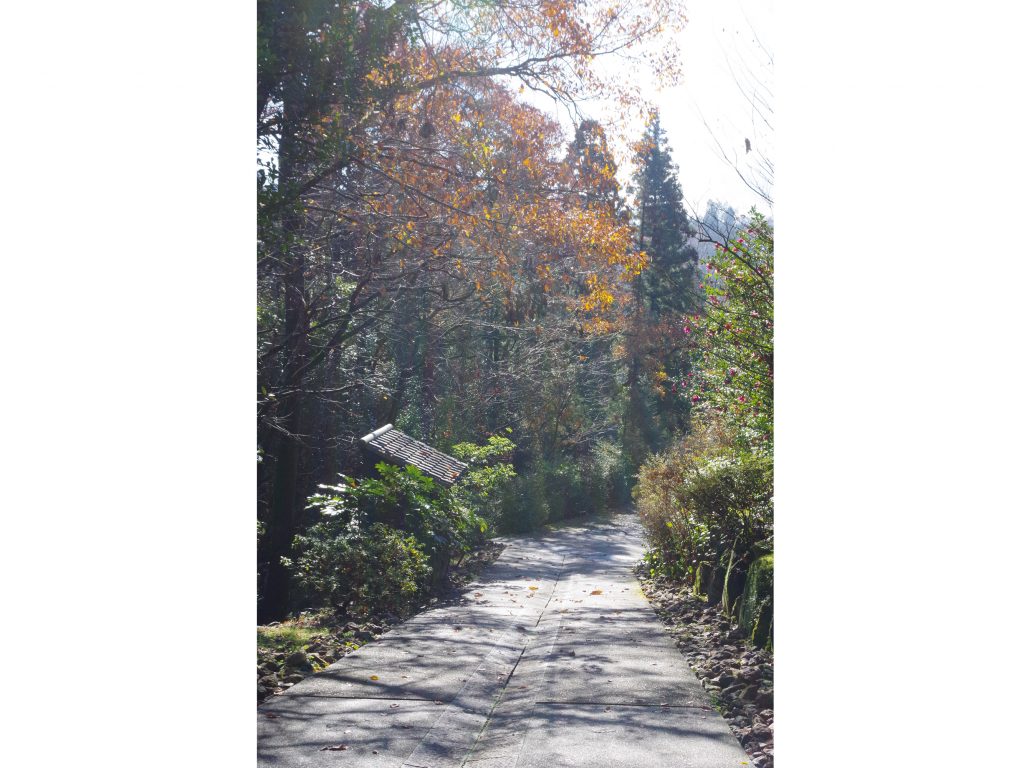

ギャルリ百草への入り口。

ギャルリ百草の周りは森のように木が生い茂る。

−ムサビに通ってよかったと思えることはどのようなことでしょうか

僕は陶作家でありながら、20年余り廊主として数々の工芸の展覧会を開催してきました。展示をお願いした方々は、意識せずとも美大の絵画や彫刻の出身者が多く、美術と工芸の繋がりを感じることが多いです。

自分自身が美術を学んだ後に工芸を手がけたこともあってか、ものの見方や考え方に共感しやすいのだと思います。これからの美術教育は技術だけではなく、感性をどう研ぎ澄まし、ものごとに繋げていくかを教えていってほしいと願っています。

決まった什器などは置かず、毎回空間づくりから安藤さんが手がける。

−若い人たちにメッセージをお願いします

美術に携わる人に共通するのは「多くの人が気づいていないことに気づいてしまうこと」でしょう。

だからこそ、自分が感じたことを取るに足らないと諦めずに言い続けたり、つくり続けたりするのは、勇気がいるけれど大切なんです。僕の作品もはじめは芸がないと酷評され辛い思いもしましたが、続けてきたからこそ今があります。

また、僕は廊主として展覧会を開催するたびに、会の趣旨を自分なりの言葉で綴ることも続けています。言葉での表現は本職ではありませんが、ものをつくるだけではなく、考えを発信し続けることも必要だと思っていて。

何かを言い続けていれば、100万人が通り過ぎても次のひとりがいいねと言ってくれて、大きく道が拓けるかもしれないですし、それが理念となっていくからね。

− 編集後記

安藤さんが以前より仰っていた「若い人は経年変化のあるものが好きだから」という言葉は印象深い。経年変化というのは素材や物質の変化だけに留まらず、使う人の生き様によってものの存在感が変わっていくことだと気づいた。

私たちがこんなにもうつわに惹かれるのは、食という命と直結している行為に使う道具ということに加え、うつわに出来た染みや欠けが戻ってくることはない時間を教えてくれるからかもしれない。

そして「生活工芸プロジェクト」の活動を数年前から追いかけ、助けられてきた一人として、今後がさらに楽しみになってきた。

![No.73 池田 咲[健康キャリア実践家]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/ikedasaki_square.jpg)

![No.72 石川 美枝子[ボタニカルアーティスト]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/ishikawamieko_icatch.jpg)

![No.71 モンゴルマン 斉藤俊一[「あさひの芸術祭」実行委員会代表]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/10/00_mongoruman_ichatch.jpg)

![No.70 中川 亮[ゲーム・プロデューサー]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/08/nakagawaryo_00_icatch.jpg)

![No.69 池宮城 直美[舞台美術家]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/ikemiyagi_15.jpg)