山﨑 優(やまさき・ゆう)

横浜美術館 教育普及グループ長/主席エデュケーター

(1984年[1983年度] 武蔵野美術大学造形学部日本画学科卒業、1986年[1985年度]大学院美術専攻日本画コース修了)

長崎県佐世保市出身。武蔵野美術大学大学院修了後、大学内の外国語研究室教務補助、情報資料室勤務を経て、1989年に開館したばかりの横浜美術館に就職。同館「子どものアトリエ」の担当として、様々なプログラムを企画・指導。「子どものアトリエ」は幼児から12歳児童までを対象とした創造の場で、平日は学校連携、休日は親子や子どもを対象にした造形や鑑賞のプログラムを実施している。

また、日々の取り組みの中で出会う子どもたち、教師とのやりとりをもとに、「造形活動が人の何を育てるか」をテーマに、保育士や教師のための研修にも力を入れている。2018年から同館教育普及グループの3チーム「子どものアトリエ」「市民のアトリエ」「教育プロジェクト」を総括。

【スライド写真について】

1.本人ポートレイト

2.横浜美術館外観:1989年に「みる・つくる・まなぶ」をコンセプトに開館。故丹下健三氏が設計。

3.子どものアトリエ:広さ631㎡の創造の場で、平日は学校連携、休日は親子や子ども向けの造形や鑑賞のプログラムを実施。

4.親子のフリーゾーン(プログラムの一つ):特に幼い子どもたちのための親子の造形広場。30年を経て最近2世代目の参加が見られるようになった。

5.「学校のためのプログラム」横浜市内の小学校、幼稚園・保育園、障がいのある子どもたちのための学校連携プログラム。

子どもたちが「自分の目で見て、自分の手で触れて、自分でする」空間づくりを目指して

−ムサビでの印象深い思い出は

学部4年生のころ、自分の好きなモデルを描いたお気に入りの人物画が、講評会で「こんな女がいたら気持ち悪い。」と酷評され、大ショックですっかり描く自信を失ってしまいました。修正するために顔部分を消したものの、きれいに剥がれず、見るも無残な状態になってしまって……。でもその厳しい指摘がきっかけで、自分が何を描きたいのかを真剣に考えるようになり、次第に描く絵も変わっていきました。そして、教授が伝えたかったのは、「わかりきった表現をするのではなく、もっと冒険してみなさい。」ということだったのではと気づいたのです。この経験はその後の自分の価値観に強く影響を及ぼしました。また、壊して初めて出会う世界もあることを学びました。

−大学院時代に夢中になったこと

大学院に進んでからは自由参加の版画のゼミでリトグラフにハマりました。制作工程が日本画に似ていて、しかも水を使う技法なので入りやすかったのです。ここでは自由な実験ができ、結果として日本画での試行錯誤を後押ししてくれました。

また、ある時期に制作に行き詰まり、自分探しの旅をしようと決意。行く先は当てはなく、目を閉じたまま、雑誌「アトリエ」の“スケッチスポット”の地図を指さしてみたら、たまたま横浜の新港ふ頭でした。行ってみると、そこはモチーフの宝庫で、それからは毎週末、カメラとスケッチブックを持って鷹の台から横浜まで出かけて行き、ひたすらスケッチをしました。

−横浜美術館を選んだきっかけと、「子どものアトリエ」での仕事について

特に子ども好きでも、教師志望でもなかったのですが、学校以外の教育機関、美術館や博物館での教育活動やハンズオン(体験学習)に関心を持っていました。そこで就職課から関連する採用情報をもらい、1989年に開館したばかりの横浜美術館に就職しました。

担当した子どものアトリエは、開館の5年前から多分野の専門家による研究が行われ、企画の骨格はほぼ決定していました。これらをきちんと実行し、運営していくことが私に求められた役割だったのです。定番プログラムを継続しつつ、さらにブラッシュアップして新たな仕組みにつなげていくのがおもしろかったです。子どもたちの予想外の反応に毎回「そう来たか!」と驚かされ、現場の楽しさには飽きることがありません。

美術館に来る子どもたちのほとんどは、親に連れられてやって来ます。そうした“なりゆき”で来た彼らを、「やってみたい」「また行ってみたい」という気持ちにさせるには、自分主体で取り組めるコンディションをつくることがとても大切です。子どものアトリエの目的は「芸術家の育成」ではなく、「自分の目で見て、自分の手で触れ、自分でする」という自意識を子ども自身が獲得することにあります。

「学校のためのプログラム」横浜市内の小学校、幼稚園・保育園、障がいのある子どもたちのための学校連携プログラム。子どもたちに“自分ですることが楽しい”ことを伝えるのが目的。

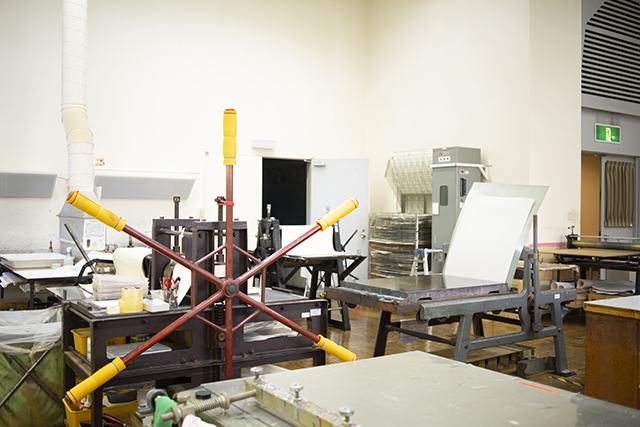

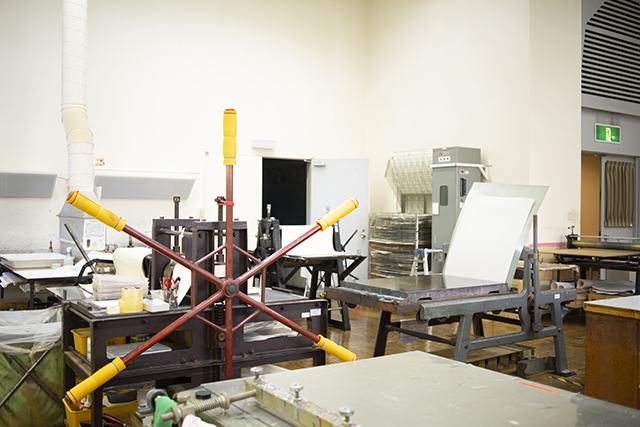

版画室:市民のアトリエには版画室・平面室・立体室という設備が充実したスペースがあり、様々な専門的な創作活動を体験できる。

−子どものアトリエの仕事を通じて気づいたことは

30年間同じようなプログラムを繰り返すことによって、確かなもの、普遍的なものが見えてきたように思います。その中で感じるのは、「子どもの手が幼くなってきている」ということ。以前は普通にできたことが最近の子どもはできなくなっている。例えば、おうちでお絵描きして遊ばなくなったせいか、「人を描いて」と言われてもまともに描けない。「水を汲んできて」と頼まれても蛇口の下に容れ物を置いたままで蛇口をひねるという行為につながらない。

これらは決して子どものせいではありません。大人にとって便利で手軽にできるように環境が変化してしまったために、子どもが頭や体を使う機会が減り、圧倒的な経験不足が起こっているのでしょう。人が何かを習得するというのは、なんとなく身に付くのではなく、

経験を通して身に付けるのです。ですから、できないならできるように、わからなければわかるように、ちょっとしたきっかけを教えて子どもを導いてあげた方がいいのではと考えています。子どもはできるようになると素直に喜び、一層やる気になりますから。

一方、「困らないように」、「うまくいくように」と大人が先回りし過ぎると、自分で動く必要がなくなってしまって、子ども自身の「こうしたい」という気持ちが育まれなくなります。意欲はひとりでには湧いてきませんから、大人側の意識を変えて、手を出し過ぎていないか見直す必要があるでしょう。

「個人の造形プログラム -日本画クラブ-」 休日に開催するプログラム。日本画クラブはその中の一つで30年続けてきた講座。

−仕事上で大切にしていること

現場では、先輩職員から三つの大切――「ケガをさせないこと」「心のケガをさせないこと」「不安にさせないこと」を受け継ぎました。学校や家庭ででき得ない経験を提供し、子どもたちが周囲に興味・関心を持ち、自分の力で素直に成長していけるよう、思わずやってみたくなるような空気をつくろうとスタッフ全員で心がけています。

−今後の展望

美術館という場に限らず、地域の中でも同様の考え方でプログラムを続けていきたいです。また、教師や看護師さん、児童相談所の人など、子どもと関わる専門職の方々を対象に、子どものやる気を引き出す造形活動を考える研究会を持ちたいですね。

「教師のためのワークショップ」 子どものアトリエでの経験をもとに、造形の仕組みや素材の紹介、子どもたちの発達心理の理解をテーマに実施。教師の属性は様ざまで対象に合わせて研修をおこなっている。

−美術の力とは

美術は感覚的で主観的なものと捉えられがちですが、表現するには思いを整理し言語化する客観性が必要です。また、作品を見て考えること、特に自分と異質のものを理解しようとするのはエネルギーのいることですが、視野を拡げます。美術は主観でも客観でもあり、その両方をバランス良く育てることによって、内面を豊かにする作用があると思います。

−ムサビ学生へのメッセージ

必ずしも“これでなければ”とかたくなに思わない方がいい。おおよその方向性だけを定めて、出会いを大事にしながらできることを一生懸命やっていくと、おのずと未来ができてきます。必ずしも思うようにはなっていないけれど、気がついたらこの部分はできているじゃない、ぐらいの“ゆるさ”でいいのではないかと。(笑)

− 編集後記

美術館が「アートを鑑賞できる場所」という空間を超えて、地域を中心にしたコミュニティの健全な成長をプログレッシブに支える役割になっているのだと感銘。他のミュージアムについても調べたくなった。家庭や職場ででき得ない経験を味わえる「大人版子どものアトリエ」があったら、真っ先に手を挙げたくなるのはきっと私だけではないだろう。

取材:大橋デイビッドソン邦子(05通デコミ/グラフィックデザイナー)

ライタープロフィール

名古屋市生まれ。1986年に早稲田大学政治経済学部卒業。NTTに8年間勤務し、広告宣伝や展示会、フィランソロピーを担当する。その後、米国ワシントンDC、パラグアイ、東京に移り住み、2006年に武蔵野美術大学造形学部通信教育課程デザイン情報学科コミュニュケーションデザインコースを卒業。2008年よりスミソニアン自然歴史博物館のグラッフィックデザイナーになり、現在も東京よりテレワーク中。NPO団体のデザインも手がける。

http://www.kunikodesign.com/

撮影:野崎 航正(09学映/写真コース)

![No.69 池宮城 直美[舞台美術家]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/ikemiyagi_15.jpg)

![No.68 三田 真由[TOSAKANMURI FOODS主宰/フードクリエーター・パン職人]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2024/05/sanda00.jpg)

![No.67 谷 充代 [執筆家]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2023/09/tani0.jpg)

![No.66 吉田慎司 [中津箒職人/作家]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2023/07/00_yoshida_photo.jpg)

![No.65 竹内 誠[(公社)日本サインデザイン協会会長/(株)竹内デザイン代表取締役]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2023/03/takeuchi_prof-1.jpg)

![No.64 森影里美<br>[もりかげ商店]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2023/01/00_morikage_prof.jpg)

![No.63 早川克美<br>[京都芸術大学教授/F.PLUS代表]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2022/12/00_hayakawa_prof.jpg)

![No.62 藤本 新子<br>[草月流師範会理事]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/fujimoto_prof-1.png)

![No.61 風間 天心<br>[アーティスト・僧侶・美術教員]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/11_sq.jpg)

![No.60 大畠 雅人<br>[フリーランス原型師]](https://www.msb-net.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/00_ohata_prof.jpg)